Portées au nu

La nudité politique n’est pas née avec les Femen. Depuis plus d’un siècle et dans le monde entier, des femmes mettent leur poitrine à nu pour défendre leurs droits et lutter contre l’oppression. Un sujet d'axelle magazine.

La nudité réfère d’abord, selon le Larousse, à ce qui est "non vêtu". La nudité désigne aussi l’état de "ce qui n’est garni par rien, qui est dépouillé de tout ornement". S’en tenir à cette définition serait superficiel et insuffisant pour aborder la question de la nudité féminine – et puis on ne comprend pas la nudité selon qu’on vit en Amazonie ou en Belgique, au XIXe ou XXIe siècle. On peut regarder la nudité au féminin de mille manières, mais en cette période estivale où la mise à nu de la peau des femmes est vécue tout autant comme une injonction pénible que comme une libération joyeuse, axelle prend à bras-le-corps celles qui exposent volontairement leur corps à des fins politiques.

La nudité politique

Le corps nu des femmes est souvent défini, dessiné, pensé, mis en scène par les hommes, pour les hommes, et parfois utilisé par ceux-ci afin d’assouvir appétit sexuel et besoin de domination. Certaines femmes militantes décident de prendre le contre-pied et se dénudent pour revendiquer leur droit à disposer de leur corps, leur pleine souveraineté : c’est la "nudité politique". Elle est le plus souvent partielle : le bas du corps, en particulier le sexe et les fesses, reste caché.

L’exemple le plus médiatisé est celui du mouvement Femen. Ses militantes manifestent seins nus, slogans inscrits sur le corps devenu "arme", comme elles le revendiquent. Ce groupe ukrainien né en 2008, se considérant comme féministe, athée et antireligieux, a bénéficié d’une couverture médiatique absolument inédite pour un mouvement féministe. On les voit devant des églises en Ukraine, au Vatican, ou encore devant la Grande Mosquée de Bruxelles pour défendre leur consœur Amina Tyler. Cette jeune femme tunisienne, de son vrai nom Amina Sboui, avait posté sur la page Facebook de Femen Tunisie une photo où elle dévoilait sa poitrine marquée du slogan "Mon corps m'appartient et n'est source d'honneur pour personne". Cette action avait déclenché la colère des branches les plus conservatrices de Tunisie. Au départ associée aux Femen, Amina Sboui s’en est ensuite distanciée après que les "militantes topless", comme elles sont souvent présentées, ont brûlé un drapeau noir frappé de la profession de foi musulmane devant la Grande Mosquée de Paris. Un geste "trop radical", avait alors jugé Amina.

Les Africaines au front

Même si les médias parlent beaucoup des Femen, leur méthode n’a rien de nouveau. Partout dans le monde, des femmes jouent la carte de la nudité. En juillet 2004, des mères de famille de l’État indien du Manipur défilent nues devant des banderoles affichant "l’armée indienne nous viole", protestant ainsi contre l’immunité des militaires ; en 2011, les Canadiennes de la Slutwalk – littéralement "Marche des Salopes" – manifestent dans l’espace public, vêtues ou dévêtues, et inspirent un mouvement mondial... On pense aussi aux femmes qui jetaient leur soutien-gorge en 68, geste symbolique pour libérer leurs seins du poids patriarcal, culturel, religieux, et réaffirmation de la pleine souveraineté de leur corps.

En fait, la première manifestation de femmes nues remonterait aux années 30 au Nigéria. Des femmes protestent alors poitrine dévêtue contre l’autorité coloniale. "Il s’agissait d’une manifestation importante de la résistance des femmes noires à l'autorité coloniale et aux notions occidentales racialisées du corps", décrit la journaliste Maryam Kazeem, basée au Nigéria.

En 2008, c’est au tour de Libériennes réfugiées au Ghana de se déshabiller à Accra pour dénoncer un projet d'expulsion vers leur pays d'origine. En Ouganda en 2012, quinze activistes manifestent en soutien-gorge pour dénoncer l'arrestation d’une opposante politique. "Déjà, ces femmes noires et leur courage de porter leur corps au front et de tenir une position ferme contre les multinationales du pétrole, la corruption et la violence, recevaient peu de visibilité. Parfois, même dans leur propre pays, leur engagement fut considéré comme insensé, infructueux et futile", explique Maryam Kazeem.

Ouvrir le regard sur cette nudité politique venue d’ailleurs, c’est en élargir la définition. "Contrairement à d'autres mouvements en Europe, comme les Femen qui ont fait couler beaucoup d'encre dans les médias, ces Africaines ne brandissent pas leur nudité comme un geste de liberté. Se déshabiller ainsi, c'est avouer ne plus avoir aucun autre recours possible et n'avoir comme seule solution que de mettre dans la balance ce qu'il y a de plus sacré pour beaucoup de cultures africaines : les corps des mères et des filles", analyse ainsi Romain Mielcarek pour RFI. La mise à nu de ces femmes participe ici d’une démonstration de désespoir, à mille lieues du discours "guerrier" et des actions résolument provocantes des Femen.

Corps convoité, corps contestataire

Ici ou ailleurs, le fait que des femmes décident de s’emparer de leur corps désempare ceux qui en avaient le contrôle. La mise à nu peut même être passible d’amendes ou d’une condamnation pour "exhibition sexuelle" – l’une des Femen en a récemment fait les frais. Faut-il rappeler que les hommes, eux, peuvent montrer leur torse sans courir de risque pénal ? Et le corps des femmes est largement exposé dans les publicités sans que cela ne pose problème… Une hypocrisie contre laquelle s’insurge l’historienne Christine Bard, auteure d’Une histoire politique du pantalon : "Le sein est montré sans problème dès lors qu’il est artistique, ou en action maternelle, ou quand il n’en reste qu’un : le fameux sein des Amazones ! Sans oublier tous les seins nus du cinéma, sur scène, au spectacle, sur les cartes postales ! Quand Colette fait scandale en dansant à moitié nue, c’est en 1907". Cent ans plus tard, les seins des femmes, exhibés par la société de consommation, sont devenus habituels, mais ceux que les femmes dénudent publiquement en signe de protestation contre les oppressions, eux, suscitent encore l’indignation ! C’est le message qu’a voulu porter la féministe américaine Moira Johnston : elle a milité de longues années pour que les femmes obtiennent le droit de se promener topless dans les rues de New York sans craindre une arrestation. Un combat gagné en 2013.

Au-delà du droit revendiqué des femmes d’apparaître nue dans l’espace public, n’oublions pas celui, encore incomplet, de disposer pleinement de leur corps. La mise à nu pensée comme telle ne passe pas forcément par le "dénudement"... L’activiste Chitra Nagarajan déplorait ainsi : "Les Femen proclament que le fait de retirer ses vêtements en public est un indicateur clé de l’accomplissement des droits humains et l’activisme le plus effectif qui soit. Tout le reste est perçu comme moins radical. Avec ces standards, des pays dans le nord de l’Afrique ou au Moyen-Orient et les communautés de ces pays qui vivent en Europe sont perçus comme n’étant pas à la hauteur." En conclusion, quelle que soit la quantité de tissu qui recouvre notre peau, proposons à ceux qui nous dévêtissent de force et à ceux qui détricotent nos droits… d’aller se rhabiller !

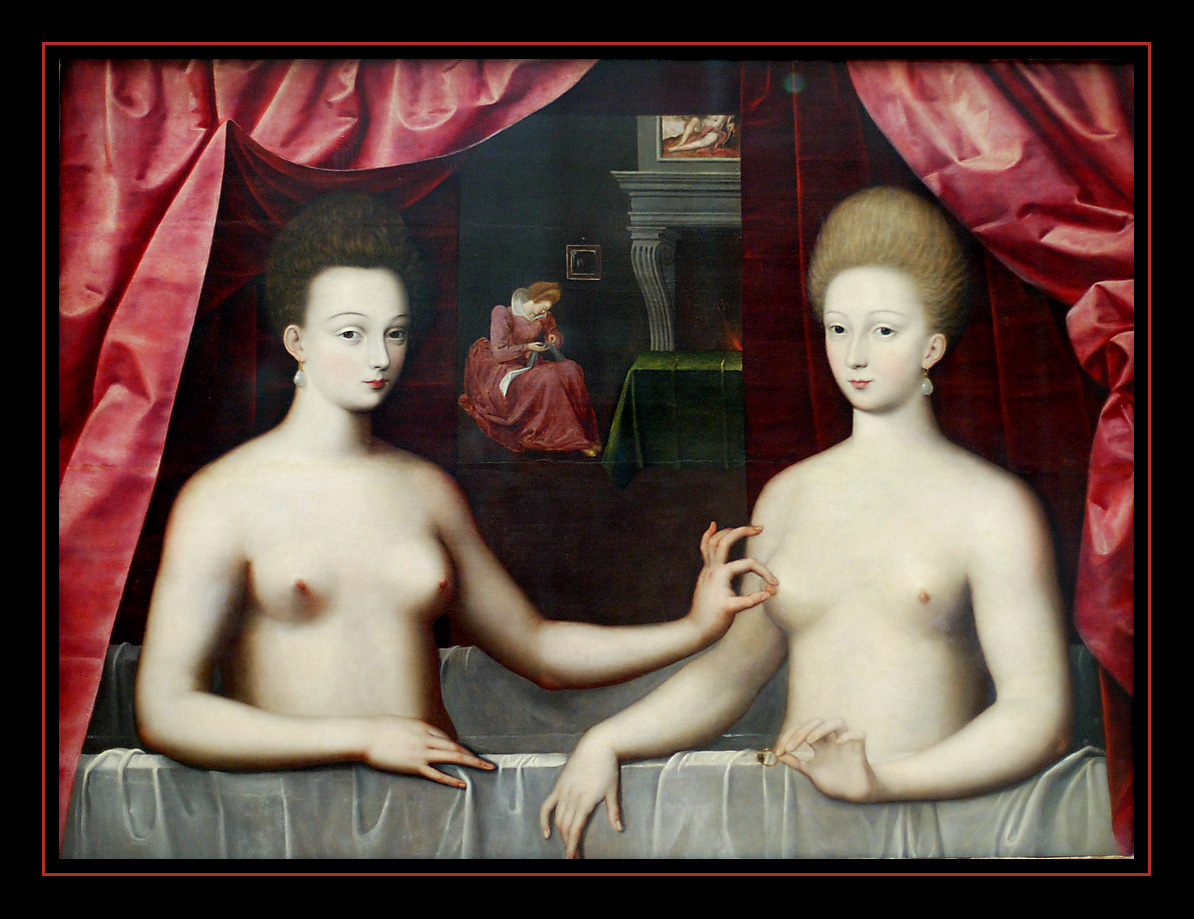

Image, Gabrielle d'Estrées et sa soeur, tableau du XVIe siècle, Musée du Louvre, Paris.