Des espaces publics sûrs. Pour toutes?

La revue Reiso.org publie ce mois un texte de Marylène Lieber, sociologue, professeure associée en Etudes Genre à l’Université de Genève, intitulé Les violences de genre dans l’espace public. Ces violences à l’encontre des femmes dans les espaces publics refont surface avec l’émergence de jeunes féministes. Jusque-là occultée, cette question qui devient «légitime», apparaît souvent en lien avec le thème des villes sûres, gentrifiées et blanches. l’émiliE a voulu en savoir plus. Interview.

l’émiliE : En quoi est-ce que l’espace public a une dimension politique et en quoi la mobilité est-elle sexuée ?

Marylene Lieber : L’espace public est politique dans la mesure où c’est un lieu où se recréent les divisions sociales et où ces divisions sociales se marquent spatialement. L’espace public a été pensé la plupart du temps de manière neutre (c’est-à-dire par et pour les hommes) sans prise en compte de la diversité des personnes qui y évoluent. La question de la mobilité des femmes reste donc le plus souvent impensée.

Ce qu’on appelle le harcèlement de rue n’est pourtant pas un phénomène récent…

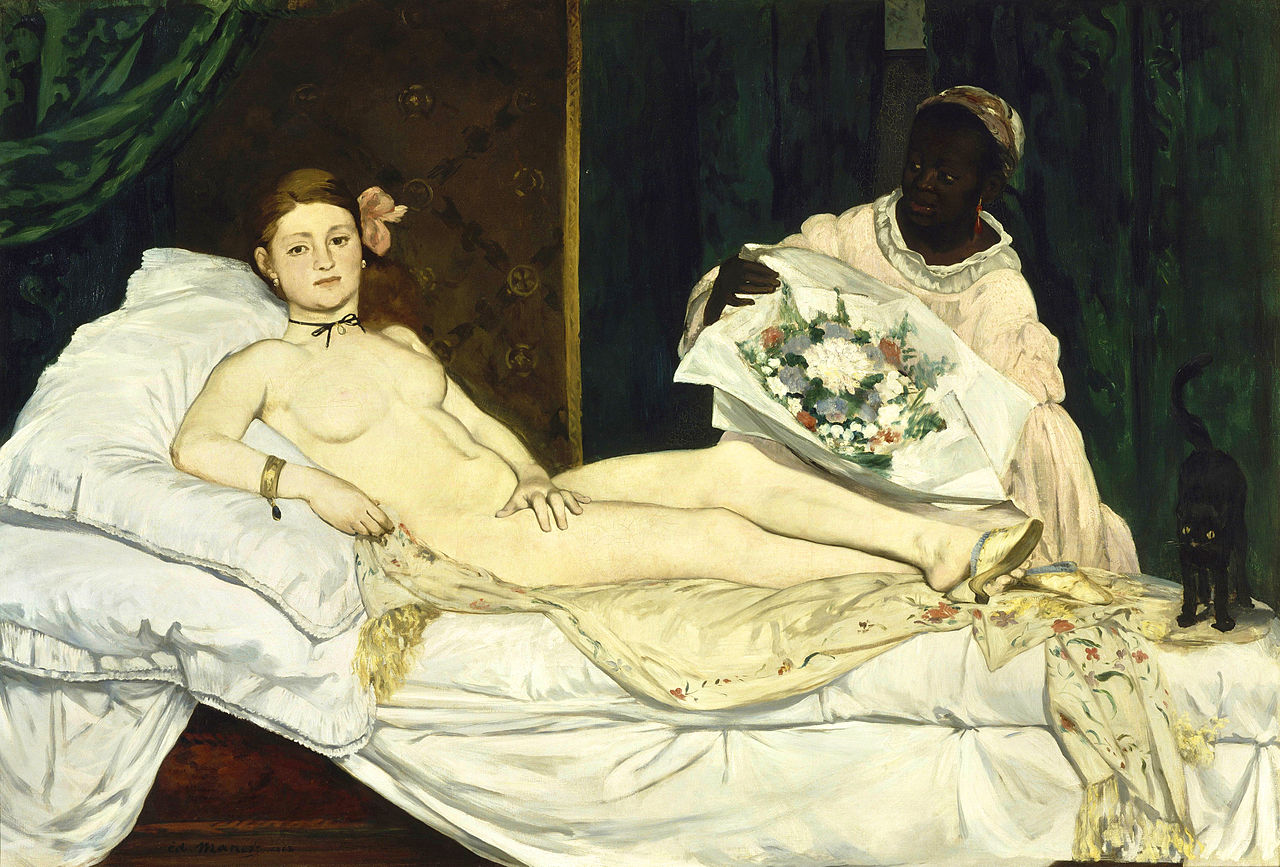

Non, ce n’est pas nouveau puisque la problématique a été au cœur des luttes féministes des années 1970 autour de la question du viol notamment. A cette époque, les féministes dénonçaient le fait que les femmes ne pouvaient pas se mouvoir librement dans l’espace public, puisqu’il y avait cette idée qu’elles devaient être chaperonnées, que l’espace public était dangereux pour elles. Mais ce phénomène est plus ancien, des historiennes montrent comment au XIXe siècle la mobilité des femmes était une question centrale pour la construction de la féminité, en lien avec une problématique de classe puisque les femmes des catégories populaires étaient, elles, dans cet espace public en tant que vendeuses, marchandes…

Dans ce texte, vous dites que dans l’espace public, les femmes ont peur de crimes dont elles sont épargnées. Leur peur ne serait donc que pur fantasme?

C’est ce que disent aussi certaines féministes. Cette perception du danger peut être considérée comme largement construite, sans lien réel avec les formes effectives de victimation. C’est une manière de reproduire la division entre espace privé (associé à la féminité) et espace public (associé au masculin). C’est la raison pour laquelle les féministes se sont assez peu occupées du harcèlement dans les espaces publics durant les années 2000, puisque pour elles, le vrai problème était la violence domestique. En effet, les crimes les plus courants à l’encontre des femmes sont le fait d’hommes qu’elles connaissent, conjoints ou ex-conjoints. Il y a effectivement un paradoxe. Les hommes sont davantage victimes dans l’espace public et les femmes sont davantage victimes dans l’espace privé. Cette séparation des sphères et cette représentation qu’on a du danger renvoie les femmes à l’espace privé mais il existe une multitudes d’actes, de paroles, d’intrusions qui fonctionnent comme des rappels à l’ordre sexués et qui font comprendre aux femmes qu’elles ne sont pas les bienvenues dans l’espace public. Ces rappels à l’ordre sexués sont des formes de menaces qui ne sont jamais enregistrées dans les statistiques, qui de fait ne nous donnent pas une image claire de ce qui se passe dans cet espace.

Pourquoi faites-vous une différence entre harcèlement de rue et harcèlement dans l’espace public ?

Quand on parle d’espace public, on parle de la rue mais pas seulement. On parle aussi des espaces accessibles. Il y a des espaces privés ouverts au public tels que les grandes surfaces ou des espaces publics à l’accès contrôlé tels que les administrations. Le harcèlement de rue se concentre lui sur un territoire spécifique : la rue. On spécifie une forme de harcèlement de la part de certaines personnes qui se trouvent davantage dans la rue, pour être directe, on parle avant tout d’hommes supposés sans activité. Focaliser sur ce type de harcèlement, c’est aussi une manière de moins parler de ce qui se passe dans les bureaux d’une banque par exemple. Il me paraît plus judicieux de parler de harcèlement dans les espaces publics.

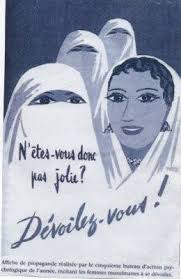

A ce propos, vous revenez sur le documentaire de la belge Sofie Peters et de son approche culturaliste. Selon vous, les pouvoirs publics s’attaqueraient au harcèlement dans l’espace public dès lors que les étrangers en seraient les auteurs ?

Si on le présentait comme ça aux pouvoirs publics, ils s’en défendraient et je pense que les choses sont plus complexes. Dans cet article, je pose la question de savoir pourquoi à un moment donné la question du harcèlement réémerge, pourquoi elle semble davantage légitime aujourd’hui qu’hier. Dans la définition de ce harcèlement, on a plusieurs cadrages. D’une part, on a une définition féministe en droite ligne des années 1970 qui est inclusive (la question concerne toutes les femmes dans leur diversité) et d’autre part, on a une version plus simplifiée, plus audible qui ne questionne ni la diversité des femmes ni celle des hommes.

Dans ce documentaire, la réalisatrice favorise une seule explication «culturelle» du problème. Son analyse se réduit à l’interview d’un homme d’origine maghrébine, qui explique en substance que dans la religion musulmane la sexualité serait taboue et les (jeunes) hommes frustrés sexuellement. En choisissant de tourner son film dans un quartier populaire, le documentaire oriente non seulement la définition du problème en le présentant comme celui des seuls hommes d’origine étrangère et de religion musulmane, et n’engage aucune réflexion sur les lieux et les espaces, où se trouvent d’autres catégories sociales d’hommes. L’approche des rapports sociaux dans le film se réduit à une analyse en termes culturalistes, qui est une forme atténuée de racisme. On peut donc s’étonner que ce soit à ce moment-là que les autorités de Bruxelles se sont emparées du problème en créant un délit de harcèlement. Et on peut considérer que la réappropriation simplifiée de la problématique du harcèlement dans les espaces publics sert des intérêts plus larges, en lien avec le processus de gentrification.

Vous faites un lien entre sécurité d’une part et féminité/ blancheur d’autre part, expliquez-nous…

Justement, dans la façon dont les féministes ont pensé la question de la mobilité des femmes et de la sécurité, il y avait une dimension extrêmement inclusive qui voulait mettre au jour un rapport social de domination qui pouvait prendre des formes variées et toucher les femmes de différentes façons. L’approche sécuritaire est tout autre : elle évacue les différences au sein des groupes sociaux, c’est une manière d’enlever la dimension sociale de la question. Au final, on fait émerger des quartiers blancs, à la «diversité gentrifiée» pourrait-on dire, c’est à dire qu’elle ne prend pas en compte les différentes catégories sociales parmi les femmes et les hommes. Et cette diversité qui est prise en compte ici permet de réaffirmer des frontières sociales et morales. Celles-ci repoussent hors des centres-villes les pauvres, les prostituées… Ne restent que les femmes issues de milieux sociaux favorisés.

C’est le concept de villes agréables pour les femmes ?

Oui, la sécurité des femmes comptent dans ces villes, elle devient même un marqueur de sécurité globale. Les autorités travaillent sur cette idée d’inclure la perspective des femmes et d’une mobilité sûre, mais quand on regarde qui sont ces femmes eh bien ce sont les femmes favorisées. Je vous donne un exemple concret au sujet d’un atelier sur la question à Paris auquel j’ai participé : toutes les propositions étaient totalement «bobo » et dès que les intérêts d’autres femmes (sans-papiers, prostituées, etc) étaient mis en avant, on leur opposait un discours maternaliste qui ne leur reconnaît pas le droit de cité.

Les femmes qui tenaient ce discours maternaliste se définissent comme féministes ?

Oui absolument et je pense qu’elles le sont, mais leur représentation de la diversité est totalement homogène, unifiée et ne prend pas du tout en compte la diversité des intérêts parmi les femmes, leurs situations distinctes et leurs rapports différents à l’espace public.

Photo DR