Invisibles

Mercedes, sur les rives du Rio Negro, il est 15h, il fait très chaud. Nous nous réfugions dans un petit restaurant. Nous discutons des spécialités italiennes de la carte. Une femme, attablée à deux pas, sourit en nous écoutant. Nous nous perdons entre les agnollotis, les raviolis et les cannellonis. Notre voisine fait la grimace, s'agite sur sa chaise, puis, n'y tenant plus, plonge par-dessus nos épaules pour corriger l'approximation de nos commentaires gastronomiques. Une minute plus tard, elle nous raconte sa vie. Chantal aime parler français. Elle est née en Uruguay et y a toujours vécu. Mais elle se dit française, à moitié belge, à moitié savoyarde et encore pied-noire d'Algérie.

Toute à son enthousiasme, Chantal déroule en trois phrases l'histoire récente des colons «français» d'Uruguay. D'abord, au milieu du siècle dernier, la migration de villages entiers depuis la Wallonie, le Valais, la Haute Savoie et le Piémont : elle raconte la misère paysanne de l'entre-deux-guerres et la découverte de l’Éden des rives du fleuve Uruguay. Elle décrit le mythe de terres aussi vierges que fertiles. Les Indiens sont absents de son récit : c'était un monde simplement vaste et vide, où tout était à prendre, à force de travail. Un monde où la colonisation consistait en la fabrication d'un bonheur mérité, par et pour des gens pauvres et courageux. Puis elle parle des Français d'Algérie, pauvres eux aussi, qui fuyaient la colonie nord-africaine à la vieille de son indépendance. Une fois de plus, on ne parle pas des colonisé-e-s. Peuples indigènes d'Algérie ou d'Uruguay ? Chantal nous raconte la francophonie, le mélange des «Français» avec les autres peuples d'Europe qui ont construit, eux aussi, des villages colons sur le bord du fleuve. Elle critique Colonia Ofir, colonie allemande à trente kilomètres d'ici, où «ils ne se mélangent vraiment pas», mais évoque aussi l'anglaise Casablanca, la russe San Javier et l'allemande Nuevo Berlin qui sont «tout à fait intégrées et ouvertes». La semaine dernière, nous sommes passées par ces villages, où nous avons effectivement remarqué, plus nombreux qu'ailleurs dans le pays, les cheveux blonds, les yeux et les peaux claires. Chantal nous parle de migrations vieilles de deux ou trois générations, puis, sans transition, nous raconte avec autant d'enthousiasme la colonisation d'aujourd'hui. Se bousculent pêle-mêle les images des «ingénieurs européens qui viennent pour les usines», des fonds de pensions américains qui rachètent les «terres à eucalyptus» et des panneaux gouvernementaux annonçant, tout le long de notre route, la poursuite du «programme de colonisation». Chantal en est convaincue : «Ceux qui critiquent, c'est qu'ils sont jaloux». Ni gêne, ni honte, la raison de l'argent et du développement sont à l’œuvre. Je demande : «Mais qui critique ?». Elle cherche un moment : «Je ne sais pas... les autres... personne».

Nous avions lu que les Indien-ne-s avaient tous été exterminé-e-s, que l'Uruguay n'avait pas été une terre d'esclavage ou si peu. Mais Luna est indienne, charruas et elle nous le dit avec rage : «Des Indiens et des nègres ? Il y a beaucoup plus qu'on ne veut bien le voir. Ils ont honte : ce pays est tellement raciste que les rares descendants de ces peuples martyrisés nient leur filiation et insistent sur leur sang blanc». Nous découvrons l'architecture coloniale encensée par les guides touristiques. Chaque ville a sa «Calle (rue) Colon» et ses statues de conquistadors. Et la parenté du peuple uruguayen avec le monde européen est célébrée en toutes occasions. Il n'y a aucune honte de ce côté-là.

Deux jours plus tard, à force de questions, Javier nous parle des «guerres de pacification» qui ont eu lieu quelques centaines de kilomètres plus bas, au sud de Buenos Aires. Ici comme en Uruguay, l'enjeu de la colonisation était l'appropriation de terres et (donc) l'éradication du «problème» indigène. La capitale argentine rechignant à exposer ses troupes aux «sauvages», a fini par envoyer des armées d'esclaves déportés d'Afrique s’entre-tuer avec ceux qui défendaient encore leurs terres dans la pampa. Quoi de mieux pour étouffer la résistance des invisibles, que de leur opposer seconde armée d'invisibles?

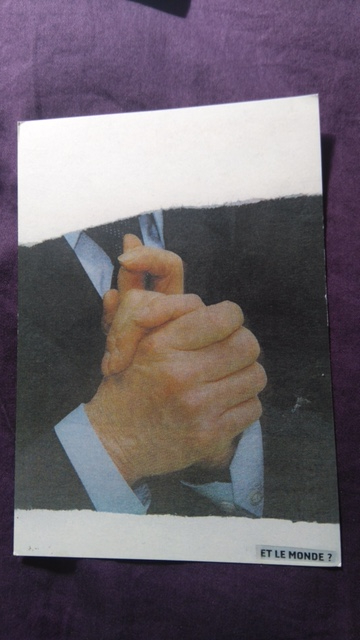

Nous sommes invitées dans cette réunion indigéniste. Une femme tient un long discours sur la lutte pour la reconnaissance des peuples indigènes. Les mots se bousculent et je me concentre sur le décor : une petite pièce de sous-sol, aucune affiche au mur, la fenêtre bien calfeutrée, la lumière électrique. Nous nous sommes engouffrées là en prenant soin de faire comme tout le monde, dans la pénombre et en silence. Nous avons été accueillies chaleureusement mais avec chuchotements. Pourquoi cette discrétion ? Doit-on y voir les marques anciennes de la dictature, la peur qu'elle a scellée dans les cœurs ? Ou bien la revendication indigéniste est-elle, quand l'histoire officielle lui refuse toute existence, réellement subversive ? Les curiosités se tournent soudain vers moi, m'arrachant brutalement à ma rêverie. On me présente comme «militante» en France et on me demande si «nos» luttes ressemblent à celle-ci. Désarçonnée, je bafouille, lance des correspondances hasardeuses : «Le contexte historique n'est pas le même... Chez nous, on ne parle pas de luttes indigènes dans le même sens, on ne considère pas le territoire métropolitain comme la «conquête de terres indiennes», comme la spoliation des richesse autochtones... mais les colonies françaises se sont étendues à travers le monde entier et des voix s'élèvent depuis quelques années, qui se revendiquent «indigènes de la République» ou indigènes tout court. Ce sont des personnes issues de l'immigration, des anciennes colonies, notamment du Maghreb. Elles dénoncent la persistance du colonialisme dans les structures de l’État et des politiques industrielles, elles pointent le racisme intégré et institutionnel en France, le régime des frontières en Europe...». Je raconte par bribes les luttes de solidarité avec des personnes sans papiers, les mouvements dans les quartiers populaires, les liens entre exploitation, misère et racisme d’État. Et petit à petit me reviennent d'autres images. Des luttes auxquelles je n'ai jamais pris part. Celles des indépendantistes basques, bretons ou corses, qui parlent elles aussi d'occupation, d'oppression et de négation. Ai-je affirmé trop vite qu'il n'y avait pas d'Indien-ne-s sur le sol européen ? J'hésite à partager ces réflexions, j'ai peur de parler de ce que je ne connais pas. Mais le meilleur moyen de confirmer les puissants n'est-il pas de taire leur spoliations, de nier toute existence à ceux qu'ils veulent anéantir ?

- Catégorie parente: Rubriques spéciales

- Affichages : 14727