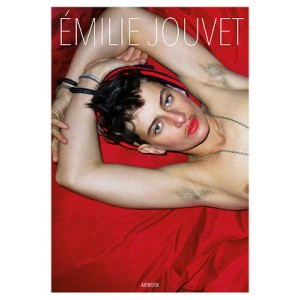

Emilie Jouvet livre The book

Photographe et réalisatrice, Emilie Jouvet propose à travers The book une oeuvre intime et puissante qui s'inscrit dans la lignée d'une Catherine Opie. Son lien particulier avec ses modèles renforce le côté charnel qui émane de ses portraits. Et la subtilité avec laquelle elle déconstruit et recompose les représentations du corps dans l'art témoigne d'une exigence absolue. Pour l'émiliE, elle revient sur certains aspects de son travail. Interview.

l'émiliE: Quel est le fil rouge de ton livre ?

Emilie Jouvet: Les regards, la peau, le désir, l'identité.

Comment as-tu sélectionné les images?

il y avait des images «emblématiques», que j’affectionne particulièrement, datant toutes d’époques différentes, qui étaient d’office dans la sélection. Pour choisir les autres images, j’ai parcouru des milliers de photographies que j’ai accumulées au fil des années. Ensuite je les ai mises au mur (l’appart en était recouvert du sol au plafond). En vivant au milieu de toutes ces images tout les jours, j’ai fini par discerner celles qui continuaient a attirer mon regard, et celles qui au contraire semblaient plus anecdotiques. Je les ai assemblées par paires, et ensuite l'une après l’autre, dans une continuité, qui est devenue le sens de lecture du livre.

Tes modèles ont souvent l’air de poser, pourtant tu ne travailles pas en studio. Tu recherches cet effet décalé?

En effet, la personne est toujours consciente que je la photographie, et cela est visible dans l’image. Je ne prends jamais de "photos volées".

Je ne prends pas non plus de photo où la personne fait semblant de ne pas avoir vu l'appareil photo, comme on en voit beaucoup (exemple : la personne se promène le nez au vent, l'air d'être seule et rêveuse, alors que dans la réalité le photographe est à un mètre de son visage, l'objectif pointé sous son nez).

Au début la personne attend souvent que je la dirige, ou prend des poses "convenues". Mais ce n'est pas ce que j'attends.

J'attends qu'elle prenne le pouvoir, le contrôle de son image, qu'elle se positionne en tant qu'individu.

Les personnes que je photographie se mettent elles-mêmes en scène dans un jeu complice avec moi.

Le décor des toilettes récurrent, le côté trash, c’est un parti pris ? Tu n’aimes pas photographier les lesbiennes et les trans dans des lieux chics et glamour ?

Non merci, la pub mainstream s’en charge déjà.

Il y a en effet quelques images prises dans ou devant des toilettes, car lorsque je prends des photos dans une soirée, c'est l'un des seuls lieux où on peux retrouver une certaine intimité, loin de la foule et du bruit.

Ce mot trash, je n'ai jamais compris ce que ça voulait dire, à part "poubelle" qui est la traduction littérale.

On est tellement habitué-e-s a voir des images trafiquées, des décors luxueux loués pour l'occasion, des lumières rajoutées dans tous les coins, du photoshop sur les corps, des vêtements coûteux, que quand une photographie est prise dans un lieu réel : une vraie chambre, un bar, un mur dans la ville, ça perturbe, car ça rompt avec les codes attendus de la photographie qui voudraient que tout soit magnifié, chic, lissé, aseptisé.

Personnellement, il me semble que le chic et glamour construisent une illusion... les drapés, le lyrisme, je trouve ça ringard.

Ca me fait penser à ces femmes qui achètent des tailleurs beiges et de faux sacs Vuitton pour "faire chic".

Je prends les gens en photo là ou ils se trouvent, là ou je me trouve.

Et je ne vis pas dans une poubelle, eux non plus. Je suis dans la vie réelle des gens, souvent de classe moyenne, pas dans une pub. Ce qui n’empêche pas le glamour, mais avec un éclat bien plus réaliste.

Pour moi le trash c’est les images de gens qui se font assassiner en direct aux infos à la tv, c’est les vidéos de torture d’animaux et de gays sur Facebook, c’est les propos sexistes, racistes et homophobes dans les médias, etc.

Ton approche est à la fois frontale et bienveillante. Qu’est-ce que ça raconte ?

Je prends en photo des personnes que j'aime ou que j’apprécie. Avec la complicité qui en découle, elles et ils peuvent se mettre en scène selon leurs propres désirs. C'est donc un regard que j'espère bienveillant.

Certains portraits en plan serré renvoient à Catherine Opie. Revendiques-tu des filiations artistiques ?

Une filiation pas vraiment, car j'ai découvert cette artiste bien après avoir commencé la photographie.

Mais je me sens faire partie d'un même mouvement, d'une même volonté de faire sujet nos identités passées sous silence, y compris et surtout dans le monde de l'art.

Le désir que tu photographies est-il toujours politique?

Le désir échappe aux normes. Mais la représentation du désir (des femmes, des minorités) est politique, dans le sens ou certains désirs sont sous-representés, censurés, cachés, déformés, mal-traités.

Exposer ces corps rend-il pour autant les individus auxquels ils se rattachent plus visibles ?

Oui.

N’y a-t-il pas un risque à ce que ton sujet soit systématiquement enfermé dans la case communautaire ?

Oui bien sûr, et c'est déjà le cas. Cela vient des deux côtés : les institutions qui considèrent que tous les sujets ont valeur d'Art, sauf celui-ci. Mais aussi d'une certaine forme d'homophobie interiorisée des lgbt, qui pensent encore que les oeuvres ou les artistes issus de leur communauté ont moins de valeur que les autres. De plus, les personnes que je filme ou photographie ne sont pas systématiquement des personnes lgbt, c'est assez varié. Du moment qu'il y a une série avec quelques photos de lesbiennes ou de gays plus ou moins identifiables, la tendance est de penser que les autres personnes sur les photos le sont aussi. Or je fais, la plupart du temps, des portraits, rarement des photos de couples. Il est impossible de déterminer sur un portrait l'orientation sexuelle ou le genre de la personne. En réalité, ce ne sont que de pures suppositions. Dans l'art contemporain institutionnel, sous couvert d'universalisme, on rejette souvent les œuvres non hétéronormatives dans une case «communautaire». Comme s'il y avait l’Art, le vrai, et des sous-catégories d'art mineur qui, à cause de leur sujet, ne seraient pas vraiment de l'art. L'art peut être source d'émancipation et de réflexion. La censure et le contrôle de l'image aident à maintenir une hiérarchie entre ce qui a de la valeur et ce qui n'en aurait pas, ou moins.

Les personnes qui parlent de communautarisme sont souvent celles qui appartiennent a la classe dominante. Souvent cela cache une impossibilité à remettre en cause ses propres privilèges. Renvoyer les personnes opprimées qui se révoltent ou qui réclament un droit à la visibilité au communautarisme, c’est refuser de reconnaitre l’existence de leur oppression.

En tant que Fem, dirais-tu que les gouines ont évolué par rapport aux différentes représentations de la féminité?

Oui, ça évolue. Cependant, malgré tous les efforts d'explications, je crois que peu de gens comprennent encore aujourd'hui ce que veut dire Fem et Butch.

Dans l'esprit des gens c'est bien souvent perçu comme : cheveux courts vs talons aiguilles.

Alors que ce sont des identités politiques, et souvent féministes, qui n'ont pas seulement à voir avec les fringues ou les signes extérieurs de la féminité. Je suis fem et je porte des bottes en cuir, jamais de talons aiguilles. Et je connais des butchs et des trans ftm qui mettent du rouge à lèvre ou du mascara. Selon moi ce sont surtout les lipsticks qui bénéficient d'une meilleure acceptation, pas les Fems.