La réalisatrice Céline Sciamma à Genève

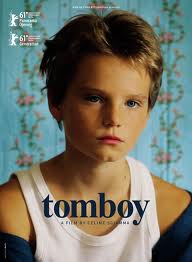

Tomboy, chronique du genre

A l’occasion d’une projection unique et d’une rencontre avec la réalisatrice de Tomboy à Genève, l’émiliE en partenariat avec la Faculté des Lettres souhaite revenir sur un film qui aborde les passages identitaires de manière subtile.

Les Etudes Genre de la Faculté des Lettres (Université de Genève) et l'émiliE organisent le 10 mai prochain la projection du film Tomboy, suivie d’un débat avec la réalisatrice Céline Sciamma et Alicia Parel, coprésidente de Transgender Network Switzerland. Ce dernier sera animé par Agnès Vannouvong, coordinatrice des Etudes Genre de la Faculté des Lettres et Caroline Dayer, membre du comité de direction de l’émiliE.

Après un premier long métrage remarqué, Naissance des pieuvres (2007), Céline Sciamma signe avec Tomboy un film sur l’enfance et la construction identitaire, qui a d’ailleurs remporté le Grand Prix du Jury au Festival international du film de Berlin.

L’histoire est simple. Une famille vient de s’installer dans le quartier. C’est l’été. Dehors, les enfants jouent au football, courent dans la forêt et se baignent dans le lac. Laure, dix ans, laisse croire à ses nouveaux copains qu’elle est un garçon. Elle décide de s’appeller Mickaël, le temps d’un été. Le tourniquet des identités fonctionne à plein, grâce au point de vue habile qui joue d’un trouble du genre. Dès la première scène, le spectateur voit évoluer un petit garçon alors que pour la famille, il s’agit d’une petite fille. Dans l’autre partie du film, il voit une petite fille tandis que les enfants prennent Laure pour un garçon. «Je voulais visiter cette zone d’incertitude, cet entre-deux. C’est un moment de bascule, juste avant que le corps s’en mêle et siffle la fin de la récré», explique la cinéaste. A un âge propice à l’indéfinition, Laure-Mickaël comprend que le genre est une affaire de construction. Dans une scène digne d’un atelier Drag King, Laure-Mickaël se fabrique un pénis avec de la pâte à modeler et montre de façon simple et fulgurante que le sexe n’est pas le genre. Céline Sciamma esquisse des pistes essentielles où la complexité des identités se déploie dans le jeu, la mascarade, le masque. Les adultes ne sont ni absents, ni effacés. Ils existent en contre-point, dans un rapport tendre (le père) et autoritaire (la mère), renversant ainsi les stéréotypes genrés sur l’éducation, les parents.

La réalisatrice réussit avec force un film non pas sur les enfants, mais sur l’espace inexploré de l’enfance et ses flottements identitaires (on notera l’interprétation admirable de Zoé Héran et Jeanne Disson). L’enjeu, pour la cinéaste, est de taille : «Avoir sur l’enfance un regard d’enfant, c’est, dans tous les sens de l’expression, être à la hauteur : de caméra, de cadre, mais aussi de sentiment». Dans ce film marqué par les jeux, la fraîcheur et le souffle des premières années, une inquiétude plane de façon constante. Laure-Mickaël sera-t-elle/il découvert-e ? Sortira-t-elle/il du placard ? Le suspense règne d’un bout à l’autre. Quels gestes vont trahir et dérober ainsi sa fiction intime ? La violence de l’assignation marquera la fin de l’été, le retour au réel, la rentrée. Céline Sciamma nous livre la grâce d’un conte moderne transgenre. Intemporel.

Date 10 mai 2012 à 19h30

Lieu Grütli Salle Henri Langlois 16, rue du Général-Dufour 1204 Genève

Prix : 14 F (tarif plein) et 10 F (tarif réduit)

-

- Catégorie parente: Rubriques

- Affichages : 7524