Une marque de lessive vante les vertus de la blancheur. Rien de plus normal ? Sauf qu’elle reprend la logique des publicités racistes du siècle passé. Ou quand un «impensé» idéologique sous-tend notre vision du monde. l'Emilie reproduit ici l'article de Viviane Cretton, docteure en anthropologie, professeure à la Haute Ecole de Travail Social//HES-SO Valais, paru le 22 décembre 214 dans REISO, Revue d'information en social et santé (www.reiso.org).

Depuis novembre 2014, les protestations raciales grondent aux Etats-Unis, à Ferguson, Cleveland, New York et Phoenix, suite à la multiplication des bavures policières blanches à l’encontre de Noirs américains. Au même moment dans l’espace public romand, une publicité pour lessive qui semble s’être inspirée de vieilles techniques racistes de représentation de la propreté, passe quasiment inaperçue. La publicité en question montre un ours en peluche brun dont le bas du corps immergé devient tout blanc grâce au produit de lessive Total, marque phare de la plus grande entreprise de distribution de Suisse, Migros.

Eclairage sur un impensé, idéologique et silencieux, qui façonne les rapports sociaux et sous-tend notre façon de voir le monde : la blanchité [1].

« Non, mon ours brun ne deviendra pas blanc »

[2] Fin octobre 2014, un groupe de citoyen.ne.s (plus de 90 personnes) a demandé à Migros de retirer de l’espace public les affiches associant explicitement «couleur brune» à «saleté» et «propreté» à «blancheur». Le refus du «géant orange» s’est voulu professionnel :

«L’objectif de notre campagne est de démontrer le pouvoir nettoyant des produits de lessive de notre marque Total, et ce à l’aide de divers sujets qui, sur une affiche, illustrent de manière percutante le processus de transformation grâce au nettoyage. Il s’agit à chaque fois d’un animal en peluche qui est tellement sali qu’on le prend pour un autre animal. En annexe, vous trouverez les trois sujets de notre campagne. »

Lettre de la Fédération des Coopératives Migros, 30 octobre 2014

Les trois animaux en peluche choisis pour la campagne sont un scarabée noir qui après lavage redevient coccinelle, une panthère noire qui après nettoyage retrouve son apparence de tigre et un ours brun qui redevient ours blanc en sortant de la machine à laver. Les deux premiers sujets de la campagne suivent une même logique de sens qui consiste à passer d’un animal (sale) à un autre (propre) pour mieux montrer l’efficacité du produit de lessive. Mais le troisième sujet s’en écarte en ceci que l’animal choisi reste le même : un ours brun qui demeure ours, mais devient blanc.

Ce processus qui associe le brun au sale a été particulièrement mis en scène par la publicité dite coloniale, au début du XXe siècle. Il révèle une idéologie de la race, qui est l’une des idéologies existantes les plus profondément naturalisées par les médias (Hall, 1995).

L’esprit du blanc colonial et l’échelle des races

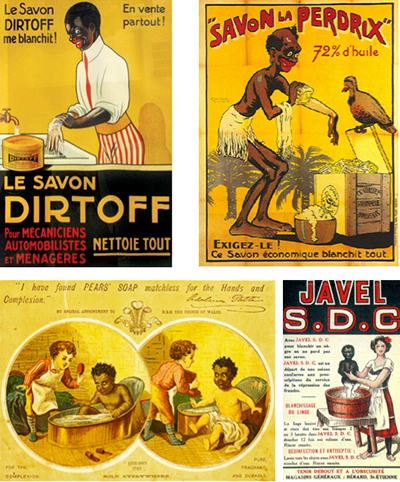

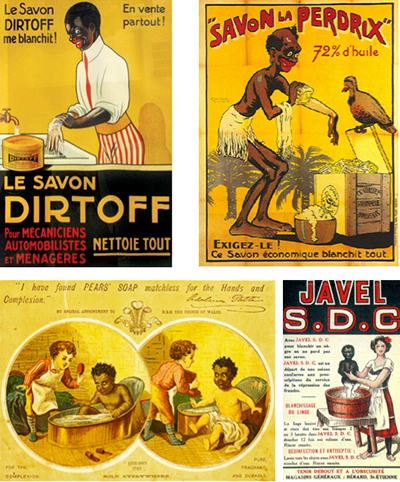

Au début du XXe siècle, les publicités pour Javel S.D.C se vantaient, visuel à l’appui, de «blanchir un nègre». Celle pour le savon La Perdrix assurait qu’elle «blanchit tout», par exemple un Africain. La publicité pour le savon Dirtoff elle aussi promettait de tout nettoyer, dont les mains d’un Noir s’exclamant «Le savon Dirtoff me blanchit !»

Les savons Dirtoff, La Perdrix, Pears et l’eau de Javel SDC © DR

De telles affiches sont bien connues des historiens du colonialisme et des médias. Certaines d’entre elles sont recherchées aujourd’hui pour leur valeur «esthétique» et «historique». En tant que témoins de l’histoire coloniale, elles se monnaient parfois très cher. D’un point de vue anthropologique, elles sont reconnues comme de purs produits de l’idéologie raciste du XIXe siècle.

C’est en effet au XIXe siècle que les différents groupes humains ont été répertoriés, classés et hiérarchisés en terme de «race». Vers 1850, toute une littérature s’est attachée à démontrer «l’inégalité» des «races» humaines d’un point de vue qui se voulait scientifique. On citera notamment l’Essai sur l’inégalité des races humaines (1853-1855) du diplomate et écrivain français Arthur Gobineau, ou les théories racialistes et racistes du comte Georges Vacher de Lapouge. Ce père de l’eugénisme était convaincu de l’infériorité psychologique et physiologique des métis et de la dangerosité du métissage pour l’espèce humaine. Mais on songe aussi aux nombreux travaux de Philippe Broca, ce médecin français persuadé du lien entre le développement de l’intelligence et le volume du cerveau. Comme ses pairs, Broca était mu par une conviction : celle de «la supériorité des Européens par rapport aux Nègres d’Afrique» (Broca, 1861). Le médecin et son équipe ont mesuré des centaines et des centaines de crânes, donnant ainsi naissance à la crâniométrie.

La couleur des races et la saleté

C’est à peine plus tard que Langlebert (1885) publia son Histoire naturelle, en répertoriant quatre races associées à des couleurs : «une race blanche ou caucasique», «une race jaune ou mongolique», «une race noire ou africaine», «une race rouge ou américaine». Sur cette échelle raciale, l’Européen, blanc, chrétien et civilisé se retrouva positionné au sommet, en tant que modèle à atteindre pour toutes les sociétés du globe. A l’inverse, «la malheureuse race australienne» se retrouva «au plus bas degré de l’échelle humaine» (Broca 1861 : 153). Dans l’Histoire naturelle de Langlebert, la «race blanche» est décrite comme «remarquable par la puissance de son intelligence», tandis que les autres se résument à des caractéristiques physiques déclinées en des termes péjoratifs.

Dans une perspective évolutionniste, c’est non seulement l’humanité qui a été «classée» en groupes selon des critères physiques liés à la pigmentation de la peau. Les groupes de «couleurs» ont aussi été associés à un ensemble de valeurs hiérarchisées et hiérarchisantes. En haut, le blanc, représentant la civilisation, le progrès, la raison, la science. En bas, le noir, identifié à l’animalité, l’archaïsme, la superstition, la magie. Cette façon de se représenter le monde et ses habitants était communément partagée au XIXe siècle, aussi bien par les savants que par les gens dits ordinaires. Ailleurs, comme ici.

Bien que la Suisse n’ait pas eu de colonies formelles, ces représentations ont été largement répandues. Dans son ouvrage intitulé La Suisse coloniale (2010), l’historien Patrick Minder s’est intéressé aux représentations des Africains en Suisse de la fin du XIXe siècle jusqu’au début de la première guerre mondiale. Il montre qu’au début du XXe siècle, tout se passe un peu comme si les Africains incarnaient, aux yeux des missionnaires et voyageurs suisses en Afrique, un stade d’évolution proche de l’animalité. L’Africain est décrit dans leurs récits comme vivant dans la nature, subissant les aléas du climat et des cycles «naturels». Les odeurs de la «ruralité» sont rapportées comme «dérangeantes» par les voyageurs urbains. La «crasse» est associée à un défaut qui symbolise un degré de civilisation moindre. A l’opposé, le blanc se balade en brousse avec son eau de Cologne et son savon. Pour illustration, cette citation du médecin lausannois Fred Blanchot, en 1939 :

«Les Masaïs ne se lavent jamais, aussi les mouches qui leur dévorent le nez, la bouche et les yeux se frottent les pattes de devant, satisfaites. (…) Tous les Masaïs que je vois me donnent l’impression d’appartenir à une race qui va mourir de maladie et de crasse.»

Blanchot, 1939, cité dans Minder 2011 : 322

De telles descriptions sont aujourd’hui considérées comme racistes, insultantes et déshumanisantes. Au début du XXe siècle, elles allaient de soi et reflétaient la vision dominante du monde, à travers «le blanc de leurs yeux».

L’invisible omniprésence de la blanchité

La blanchité (whiteness) est une notion relativement récente qui a émergé à la fin des années 80, d’abord en Grande-Bretagne, ensuite aux Etats-Unis pour désigner «l’hégémonie sociale, culturelle et politique blanche à laquelle sont confrontées les minorités ethnoraciales» (Cervulle 2013 : 15). L’idée de blanchité est issue des Critical White Studies (Dyer 1988, Hooks 1990, Ware 1992). Cette approche permet de saisir les dynamiques de reproduction du racisme et des identités ethnoraciales, notamment dans la sphère publique et les médias. Sa force est sans doute d’inverser les perspectives en proposant de renverser les normes là où on ne s’y attend pas. Ainsi, la blanchité peut se définir comme une formation hégémonique presque invisible à force d’omniprésence.

La plupart du temps, la blanchité sert «de support implicite à la production d’un discours constituant les «non-blancs» en tant que marqués par un trait visible et particularisant» (Cervulle 2013 : 16). En d’autres termes, la notion de blanchité a pour objectif de décrire une expérience sociale qui se caractérise par le vécu de la domination. Particulièrement naturalisée, la blanchité demeure un impensé qui structure nombre de nos représentations, jusqu’à parfois nous aveugler.

«Le groupe adulte, blanc, de sexe mâle, catholique, de classe bourgeoise, sain d’esprit et de mœurs, est donc cette catégorie qui ne se définit pas comme telle et fait silence sur soi-même. Elle impose aux autres cependant à travers la langue sa définition comme norme.»

Guillaumin 1992 : 294

A divers égards, cet impensé profondément structuré et structurant qu’est la blanchité permet d’expliquer l’impossibilité dans laquelle se trouve le sens dominant de «voir» [3] du racisme dans la publicité de Migros en 2014. C’est là qu’il relève de l’idéologie, dont l’un des principes de fonctionnement consiste à naturaliser les rapports sociaux (Hall 1995) en nous faisant croire qu’ils vont de soi et ne pourraient être différents. Pourtant, comme l’ a suggéré Eric Macé (cité dans Cervulle 2013 : 88), si «la couleur» était l’étalon à partir duquel on comparait les variations de pigmentation de nos peaux, alors il faudrait considérer que les blancs sont «dépigmentés».

Est-il possible d’espérer que lorsque «la couleur» deviendra la norme de référence en matière de pigmentation, les ours en peluche bruns n’auront plus besoin de devenir blancs pour avoir l’air propres ?

______________________________________________________________

[1] Le titre de cet article fait référence au texte de Stuart Hall (1995), Le blanc de leurs yeux : idéologies racistes et médias, voir références

[2] Cet intertitre fait référence à une lettre ouverte de l’écrivain Max Lobe, publiée dans Le Courrier du 5 novembre 2014 et intitulée, «Non, mon ourson ne deviendra pas blanc !»

[3] Le 10 décembre 2014, l’émission RTS la 1ère En ligne directe a ainsi abordé la question de l’affiche Migros avec un titre qui en dit long : «Les antiracistes vont-ils trop loin ?»

_______________________________________________________________

Références citées :

• Broca Paul, 1861, «Sur le volume et la forme du cerveau suivant les individus et les races», Bulletin Société d’Anthropologie, Paris, 2.

• Cervulle Maxime, 2013, Dans le blanc des yeux. Diversité, racisme et médias, Paris : Editions Amsterdam.

• Dyer Richard, 1988, White, Screen, vol. 29, no 4, p. 44-64.

• Guillaumin Colette, 1992, Sexe, race et pratique de pouvoir. L’idée de Nature, Paris, Côté-Femmes

• Hall Stuart, 2007 (1995), "Le blanc de leurs yeux : idéologies racistes et médias». In Identités et Culture. Politique des Cultural Studies. Paris : Editions Amsterdam, pp. 195-200.

• hooks bell (ndlr : nous respectons l’écriture de ce nom avec des minuscules), 1990, Yearning : race, gender and cultural politics, Boston, South End Press.

• Lobe Max, « Non mon ourson brun ne deviendra pas blanc ! », Le Courrier, 5 novembre 2014, → en ligne. Consulté le 18 décembre 2014.

• Minder Patrick, 2011, La Suisse coloniale. Les représentations de l’Afrique et des Africains en Suisse au temps des colonies (1880-1939), Bern, Peter Lang SA.

• Ware Vron, 1992, Beyond the pale : white women, racism and history, Londres, New York, Verso